La imposibilidad natural del mundo, esto es, el hecho de que el mundo nunca pueda ser tal y como lo entendemos en su aspecto ideal, y que por tanto se vea reducido a una serie causal sin fin de la cual extraer su sentido no puede ser otra cosa que implantarlo desde fuera, no se debe a ninguna causa extrañamente oscura que acaso no pudiéramos alcanzar a comprender, sino todo lo contrario, es la cosa más sencilla de todas, y reside precisamente en el hecho de que no existe la posibilidad de detener el mundo en tanto que proceso temporal.

La metáfora del mundo como un río que, en algún momento lejano tuvo su principio, y que, a medida que recorre su camino, se lleva consigo todo lo que ve y se traga todo lo que arrastra puede ayudar a comprender el carácter genuino de un mundo que no conoce lo estático, que sólo puede proponer la imaginación.

Tal idea no es una especie de dogma del devenir, sino que es lo natural de un mundo en el que cada ente ya tiene su propia proyección y que en su recorrido está expuesto a las colisiones de otros entes ya proyectados con otro tiempo y ritmo diferentes.

Si imaginamos ese mundo en constante movimiento, colisionando de forma arbitraria, pero necesaria en cuanto que cada ente tuvo su particular inicio, y que más tarde de forma inevitable ha de verse mezclado con los demás elementos del río, comprenderemos la causa natural de que proyectos humanos como la justicia, la paz o la felicidad sean siempre abortados en la historia.

Pues si, por ejemplo, conocemos las causas de una buena educación, deberemos tener el poder político para poder implantarlas, pero tal poder necesita a su vez que las clases dirigentes hayan sido bien educadas. De este modo se imposibilita la idea de justicia y de correcta legislación, sometidas a su propio círculo vicioso.

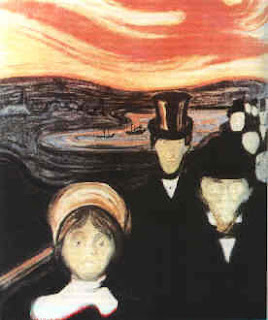

Ahora imaginemos un supuesto profeta (por ejemplo, un Pablo, un Sócrates, un Jesucristo), que, ávido de clamor ante la verdad que lo embarga, se presenta ante la alienada humanidad en su máxima pureza, proclamando verdades eternas, y de este modo cautivando los corazones de sus oyentes.

Nadie dudará de que incluso de entre los reacios, ante estas voces divinas, se levantarán muchos almas de su ceguera y se pondrán a caminar, resucitados de su oscuridad.

Pero, ¿y cuantos necios no obstaculizarán el camino de estos verdaderos creyentes, oponiendo a su sabiduría tantas fuerzas como posean?

¿Cuántos que ahora están siendo paridos, en algún arcón maldito de la Historia, que beben inocentes el pecho de una madre “nacida para pasar de largo” no llegarán, sobrepasando el éxtasis de los creyentes, a la posesión ilegítima de las ciudades, de los templos, de los lechos de los gobernantes de la tierra, instaurando la maldad frente a la bondad, el golpe de un momento por el ejercicio penoso y sacrificio de unos miles?

Tal maldición del destino no es en realidad algo extraño, satánico, que esté manejado por deidades que se aburran o que tengan pura maldad, sino por el contrario, “lo más inocente” del mundo: la simple sucesión lógica de acontecimientos que por su dispar y problemática complejidad, dan lugar a que la contradicción se haga un espacio en la historia del hombre, a que los ideales propios de cada corazón y alma individual se vean entorpecidos por el transcurrir colectivo de la historia.

En este río hay grandes arbustos que por su propia fuerza son mutilados y arrastrados hacia el mar que sin remedio los engulle.